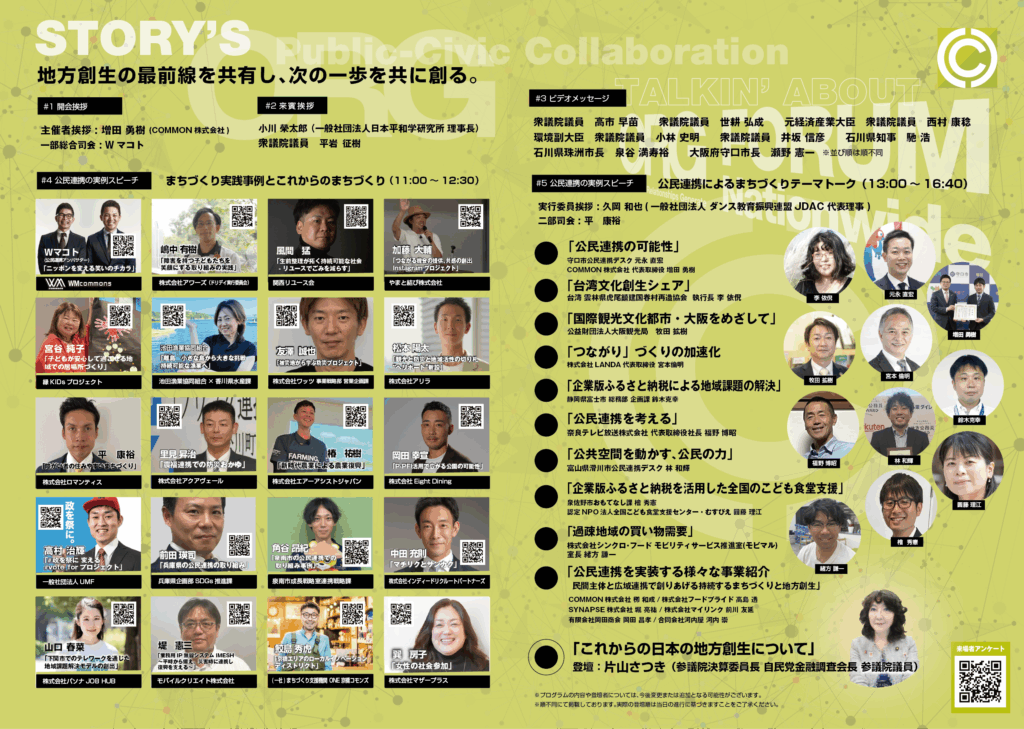

未来まち計画機構(事務局:COMMON株式会社 代表取締役 増田勇樹 京都市下京区)は、2025年9月10日(水)大阪市中央公会堂にて「公民連携フォーラム2025in大阪」を開催しました。

自治体職員や、地方創生・公民連携に関心を持つ企業・団体を対象に、基調講演やブース出展、マッチング交流の場を設け、全国規模での学びと出会いの場を提供しました。

本フォーラムは行政予算を使わずに民間が、自腹を切り、汗を流し、想いを込めて立ち上げた、初めての、「民間主体」の公民連携フォーラムです。

プログラムなどの詳細は下記のHPからもご覧いただけます。

https://org.jpn.com/

開催概要

- 日時:2025年9月10日(水)11:00〜16:45 (開場 10:00)

- 会場:大阪市中央公会堂(旧中之島公会堂)

- 主催:未来まち計画機構(事務局:COMMON株式会社)

- 後援:地方創生SDGs官民連携プラットフォーム、全国自治連合会、大阪府、兵庫県、一般社団法人日本平和学研究所

- 協力・協賛:守口市、滑川市、泉南市、泉佐野市 、富士市、白浜町、SDSホールディングス株式会社、株式会社マツバラ興業

- 対象:自治体職員、公民連携・地方創生に関心を持つ企業・団体

- 参加費:無料

- 参加人数:1096名(入退室自由)

代表挨拶と趣旨

代表挨拶において、COMMON株式会社の代表取締役の増田から以下のようなメッセージがありました(抜粋):

「私たちは“地方創生”を単なるスローガンとは考えていません。地域の持続可能な発展には、自治体と民間が互いの強みを持ち寄り、共に汗をかく協働が必要です。本フォーラムは、その最前線を共有し、具体的な未来の“共創プロジェクト”を生み出すための場として企画しました。誰もやらないなら、私達がその一歩を踏み出し、「日本を1%でも良くする」 ことです。100%をいきなり変えることはできません。でも――1%の変化なら、必ず実現できると思っています。今日ここに集まった皆さま一人ひとりの力を合わさる事で、その 1%の積み重ねが、やがて 5%になり、10%になり、この日本を大きく変えていくと信じています。」

この挨拶からも、このフォーラムではただ“場を提供する”だけでなく、「共に動くパートナー」を自治体・企業・国に求めていることが強く伝わりました。

趣旨としては

- 地方創生、公民連携の現状と最前線での成功・失敗の共有

- 課題を明らかにし、持続可能な協力関係を構築するヒントの提供

- 公民民連携プロジェクトや企業版ふるさと納税など、実践可能なメソッドの紹介

- 自治体と企業間、自治体と国・議会関係者との具体的なマッチング・対話の機会創出

- 登壇者は講演家や著名人ばかりではなくまちづくりの現場で実践を重ねてきた方や講演の経験はないけれど、どうしても今日皆さんに伝えたい想いを持っている人。民間、行政問わず様々な分野で、強い想いを持ち地域を良くしたいと言う人が集まった。その様な人が登壇や発信の場を作る事も目的。このフォーラムがまさに “まちづくりの縮図”

以上の内容の共有、また参加者も当事者として関わるきっかけの機会創出を目的に行いました。

ビデオレター及び来賓の方からの祝辞:国会議員・知事・市長からのメッセージ

フォーラムでは、複数の国会議員、都道府県知事、市長からのビデオレターの上映、また来賓からの祝辞をいただきそれぞれが公民連携と国の課題解決への期待を語りました。

今回、ビデオメッセージや登壇いただけた皆様方とは今後も情報共有および連携しながら社会課題や地域課題に対して取り組んでいく旨をお話頂きました。

<ビデオメッセージ>

- 衆議院議員 高市早苗様

- 衆議院議員 世耕弘成様

- 元経済産業大臣 衆議院議員 西村康稔様

- 環境副大臣 衆議院議員 小林 史明様

- 衆議院議員 井坂 信彦様

- 石川県知事 馳浩様

- 石川県珠洲市長 泉谷満寿裕様

- 大阪府守口市長 瀬野憲一様

<来賓>

- 衆議院議員 平岩 征樹様

- 一般社団法人 日本平和学研究所 理事長 小川榮太郎様

以下は要旨:

- 地域コミュニティの衰退、防災・減災、地域産業の強化など、「喫緊の課題」に対して、公民連携が持つ可能性を評価

- 自治体と民間企業間でのイノベーション創出を促進し、地域活性及び地方創生の推進にもつなげていきたいとの宣言

- COMMON株式会社のような組織が、実践的なパートナー・コーディネーターとして、自治体・国・企業を橋渡しできる期待感

これらのメッセージは、場の意義を支える“公の承認”として参加者に大きな力を与えました。

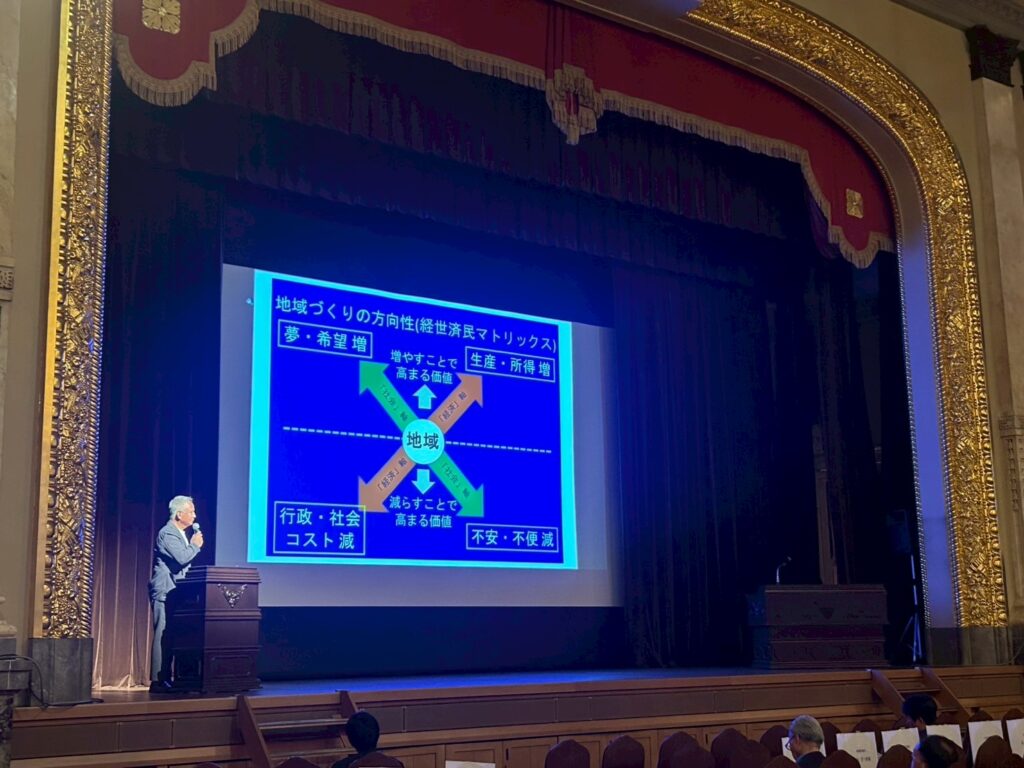

一部:これからのまちづくりの実践について

フォーラムでは、複数の自治体・企業から現在進行中または計画中の取り組みが、映像を交えて紹介されました。主なものを以下に整理します。

◎池田漁業協同組合×香川県水産課「離島 小さな島から大きな挑戦 持続可能な漁業へ

◎兵庫県公民連携デスク 「兵庫県の取り組み」

◎泉南市市役所 「泉南市での公民連携事例」

◎株式会社マザープラス 「女性の社会参加」

◎株式会社パソナJOB HUB 「下関市でのテレワークを通じた地域課題解決モデルの創出」

◎株式会社インディードリクルートパートナーズ 「マチリクとサンカク」

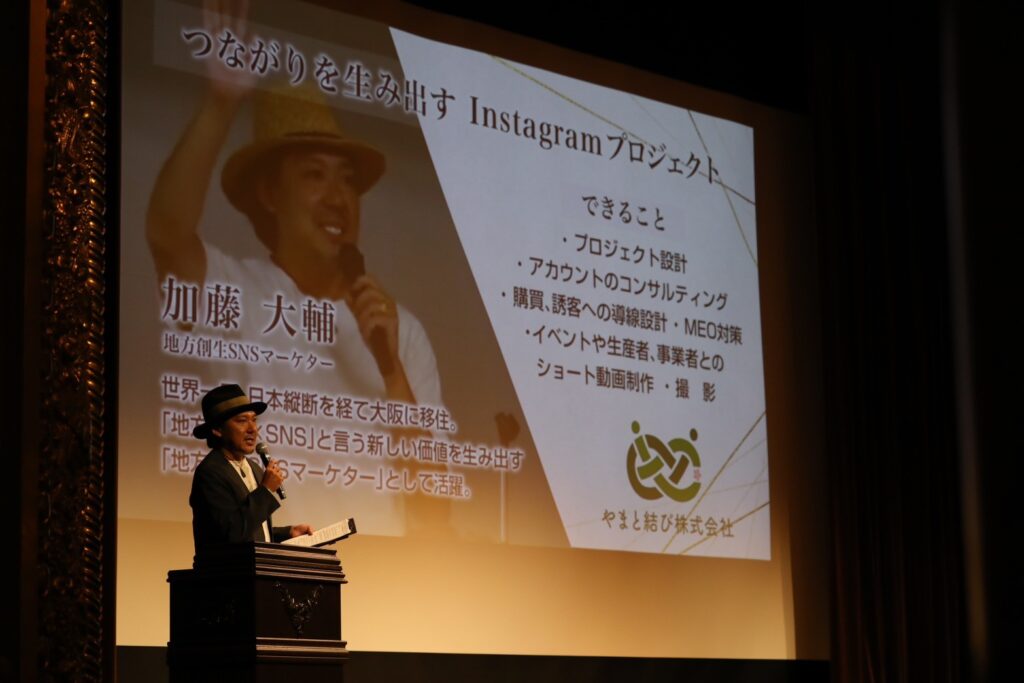

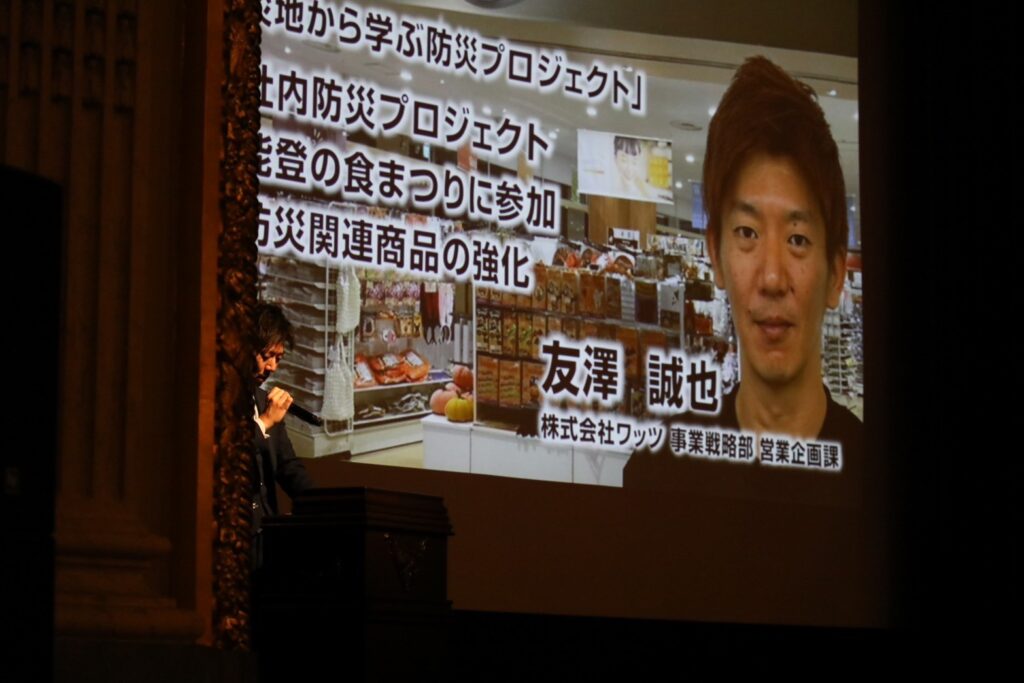

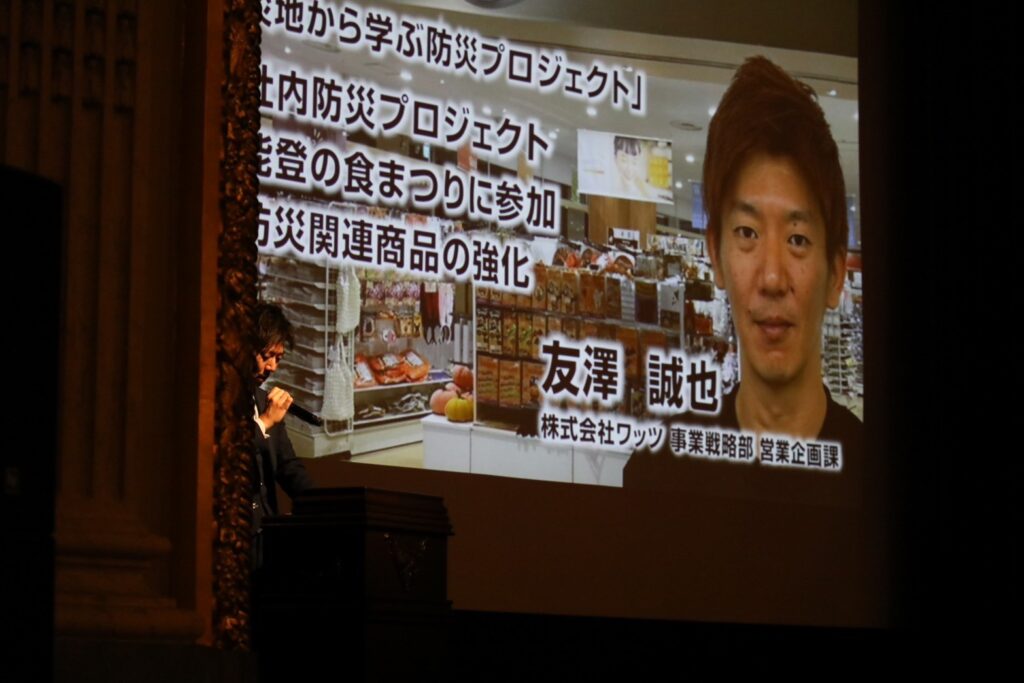

◎株式会社ワッツ 「被災地から学ぶ防災プロジェクト」

など 他多数

20もの企業や自治体からの映像とピッチによる紹介を行って頂きました。

参加者からの関心が非常に高かったです。中にはもっと話を聞きたい、具体的な取り組みを今後進めたいので紹介して欲しいなどの声が事務局にも上がっていました。

第二部 公民連携によるまちづくり 〜実際の詳細事例〜

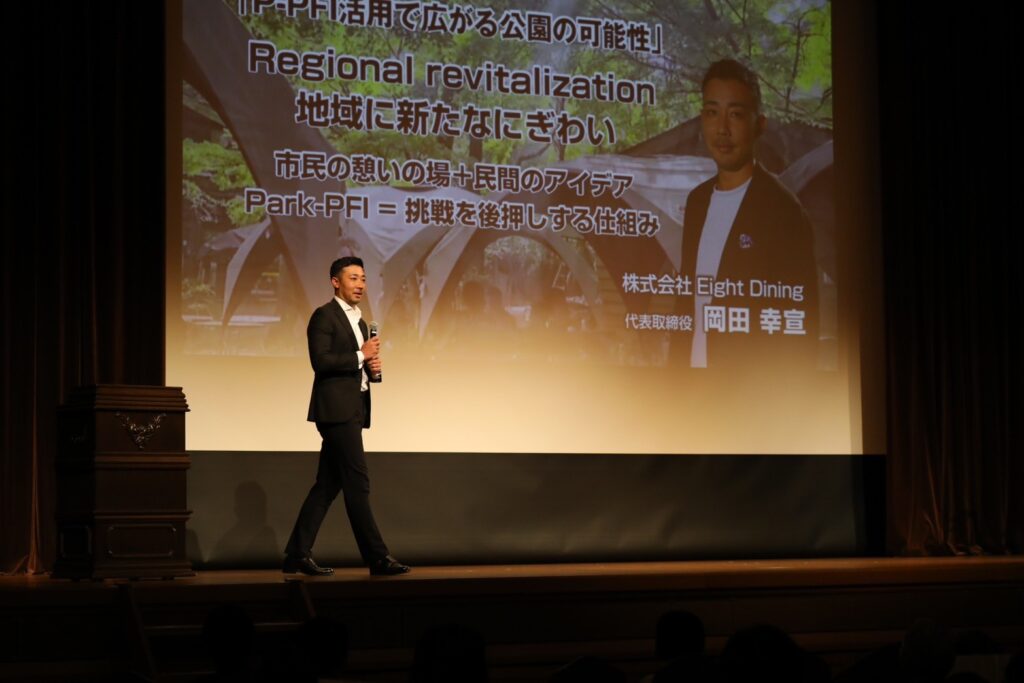

以下、具体的な事例を紹介します。

◎COMMON 株式会社×守口市 「公民連携の可能性」

◎奈良テレビ放送株式会社 「公民連携を考える」

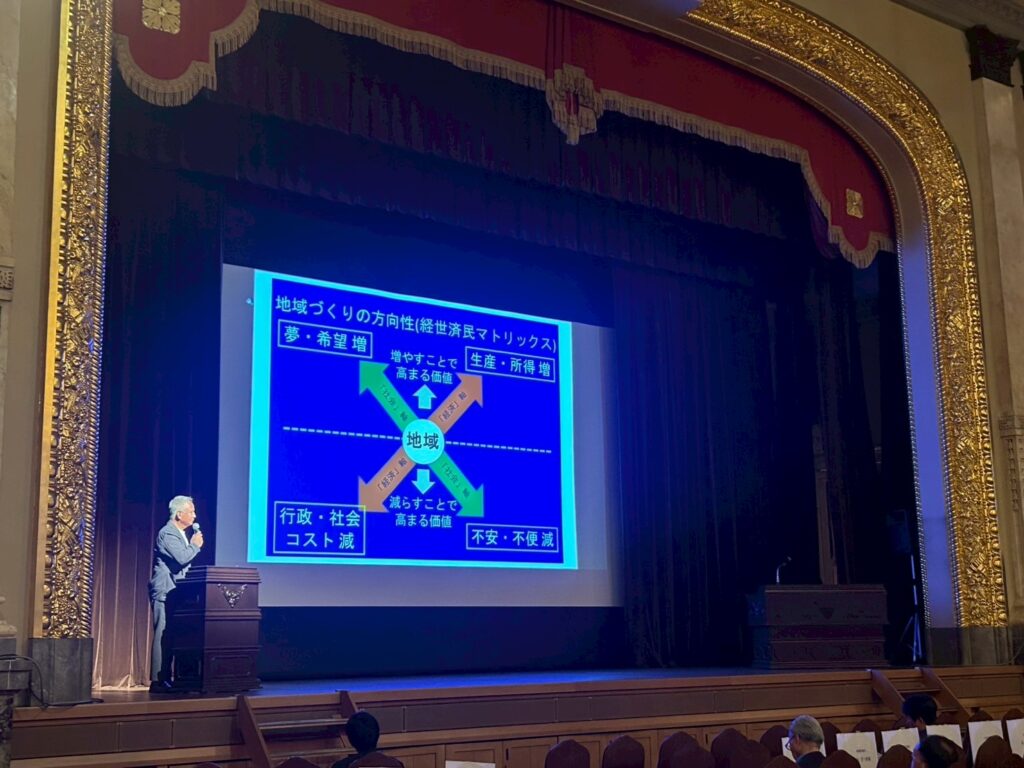

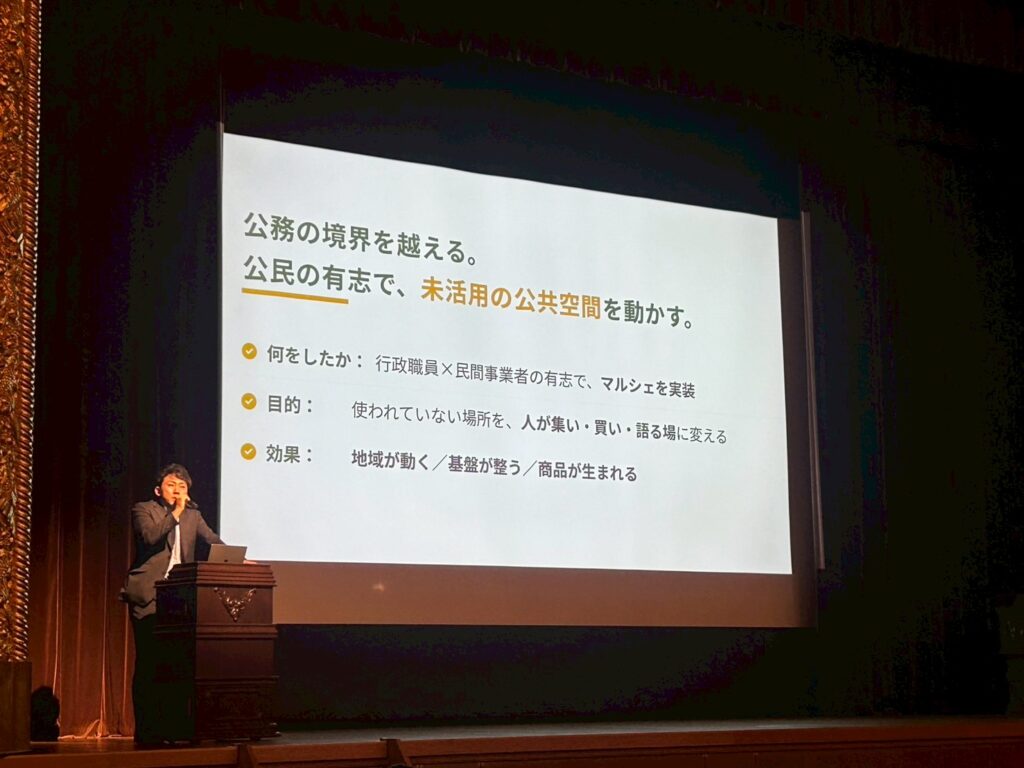

◎富山県滑川市 「公共空間を動かす、公民の力」

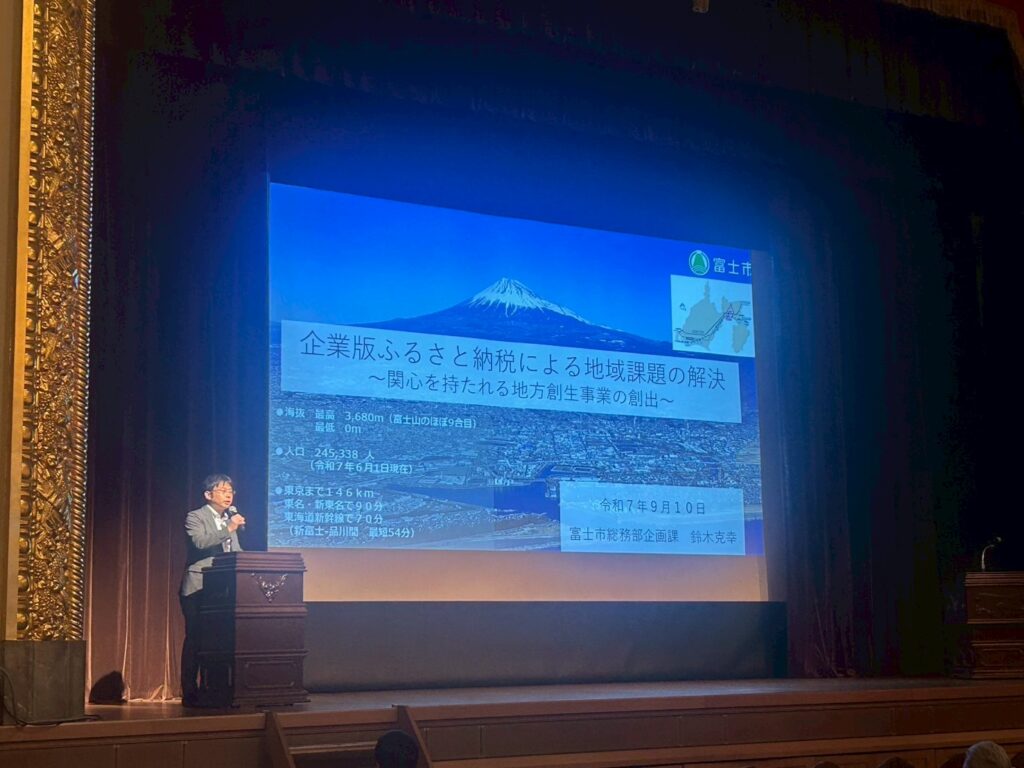

◎静岡県富士市 「企業版ふるさと納税による地域課題の解決」

◎泉佐野市おもてなし課 ×認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 「企業版ふるさと納税とこども食堂支援」

◎台湾 文化保温瓶工作室 責任者 李 依倪 「台湾文化創生シェア」

など 他

このような11の事例を通じて、自治体が直面する「財政制約」「施設維持」「住民参加」「地域活性化」を、公民が協力して解決できる具体モデルが提示されました。

交流会・マッチング機会

フォーラムの中で 交流会ブースが設けられ、自治体と参加企業や自治体の間で 約200件のマッチング機会が創出されました。

【参加自治体】

- 大阪府高石市

- 大阪府泉佐野市

- 大阪府守口市

- 大阪府泉南市

- 兵庫県

- 和歌山県白浜町

- 静岡県富士市

【自治体の声(要約)】

企業との接点不足の解消

普段は自治体と企業が直接つながる機会が少なく、「まずは意見交換や提案から始めたい」との声が多く寄せられました。

議論テーマの傾向

防災や福祉関連の話題が中心。特に「福祉関係部署向けのeラーニング」や「農福連携による防災食(防災おかゆ)」などの具体的テーマが注目を集めました。

新しい分野への関心

スマート農業、キッチンカー、防災技術、自治体同士の意見交換など、多様な連携可能性が見られました。

イベントに対する評価

内閣府主導の公民連携に比べ、民間発・地方発の熱量ある取り組みとして評価。今後もこうした「企業と自治体の対話の場」が必要との意見。

【成果】

自治体と企業の直接的な意見交換が多数生まれ、参加自治体のマッチング件数の総数は197件成立。

特に「防災 × 福祉」「農業 × 福祉」「地域資源 × 新産業(スマート農業・キッチンカー)」といった分野横断的な連携の芽が見られた。

自治体同士の交流も進み、横のつながりの強化にもつながった。

【今後への展望】

- 自治体と企業が「提案から共創へ」と進めるための継続的な対話の場の必要性。

- 具体的な成果につなげるために、専門部署を含めた自治体内の巻き込みや、次回以降のテーマ別ディスカッション枠の検討が期待される。

- 民間主導・地方発の取り組みとしての意義が確認されたため、今後も継続開催・広域展開が求められる。

特別講話:片山さつき様による地域創生に関する講演

参議院決算委員長 自民党金融調査会長 参議院議員 片山さつき様をお迎えして、「地域創生と公民連携の未来」と題した特別講話が行われました。

この講話が、多くの自治体参加者・企業参加者にとって、公民連携を“制度上ではなく文化として根付かせる”ための示唆を与えるものとなりました。

このような現場と国の制度などとのすり合わせ、また連携がより今後必要になり、求められる事になってきます。

懇親会と対話の深化

フォーラム終了後には、地下レストランにて 懇親会 を開催。108名を超える自治体関係者、企業関係者、さらには国会議員・府議・市議・町議の方々も参加し、非常に温度感の高い具体的な対話が交わされました。

次年度開催の開催

次年度に関しては下記の日程とエリアにて開催します。

ご登壇や参加したい企業や自治体はお問い合わせください。

2026年11月18日(水) 東京開催 (予定)

*その他、様々な地域自治体様からも地域で開催したいと問い合わせがあります。

規模や予算等などご相談ください。

COMMON株式会社の今後の展望

私たちCOMMONは、「公」と「民」が真に手を取り合う社会を実現するため、全国規模で挑戦を広げていきます。

まずは、全国の都道府県・市町村と対話し、共にプロジェクトを進行することで、多様な地域に最適な公民連携プラットフォームを構築していきます。それぞれの地域の課題に寄り添いながら、持続可能な仕組みを共創していきます。

さらに、全国の自治会・町内会などの地域コミュニティをサポートする新サービス「エニシンク」を大阪から実証実験として開始し、来年4月から本格展開。地域のつながりを再生し、誰もが安心して暮らせるまちづくりを後押しします。

また、企業と自治体がリアルに出会い、共創を生み出す「コモンズコネクト」を大阪・東京を中心に拡大し、将来的には地方都市でも開催。会員制プラットフォームを通じて企業会員を増やし、社会的インパクトを広げていきます。

私たちの展望は、単なる事業拡大ではありません。地域の未来を共に描き、共に動く仲間を全国に広げることです

総評と今後への期待

今回のフォーラムは、単なる“情報共有の場”を越え、以下のような点で成果を挙げました:

- 共創意識の醸成:自治体・企業・国の間で、「お互いに依存するだけでなく共に創っていく」という意識が深まった。

- 具体プロジェクトの芽生え:泉佐野市事例などの成功モデルや防災、企業版ふるさと納税を活用した民間提案など具体的に話が進んだ。

- マッチングの実質化:197件のマッチング機会は、参加者に“すぐに動ける”実感を与えた。

- 制度・政策との結びつき強化:片山さつき様の講演やビデオメッセージ等を通じ、公民連携が国の政策課題解決にも寄与するとの共通理解が得られた。

- 参加者のアンケートにおいては、公と民の協力は「期待できる」と答えた方は98%、公民連携プラットフォーム(自治体と企業や団体と繋がる)に興味があると答えた方が100%、それぞれイベントの満足度・次回も参加したいと答えた方が80%と高い割合だった。

おわりに

このフォーラムを通して、私たちは以下のような強み・価値を実証が出来ました。

- 地域課題を可視化し、民間と自治体の“橋渡し”をする実務能力

- 成功事例を持ち、それをモデルとして他地域に横展開できる力

- 国・政治・制度とのコネクションが深く、政策制度を活かした協業設計が可能であること

- 多様なステークホルダーを巻き込む企画力・運営力

このフォーラムを通じて改めて実感したのは、公民が垣根を越えて動くことで地域の未来は大きく変わるということです。課題は待っていても解決しません。挑戦する意思と、共に進む仲間が必要です。

私たちは、公民連携を加速させるプラットフォームとして、多様な地域や企業、そして行政と共に「未来のまちづくり」を本気で形にしていきます。

もしこの想いに共感し、地域の変革に共に立ち上がりたいと感じられた自治体・企業の皆さま、どうか私たちに声をかけてください。小さな一歩が、次の大きな変化を生み出します。

ここから、一緒に未来をつくっていきましょう。

「一緒に取り組みたい」「もっとつながりたい」と思われた方は、ぜひ私たちの公民連携プラットフォームにお声がけください。

問い合わせ

フォーラムや今後の公民連携における問い合わせは下記のお問い合わせフォームから記入ください。

ギャラリー